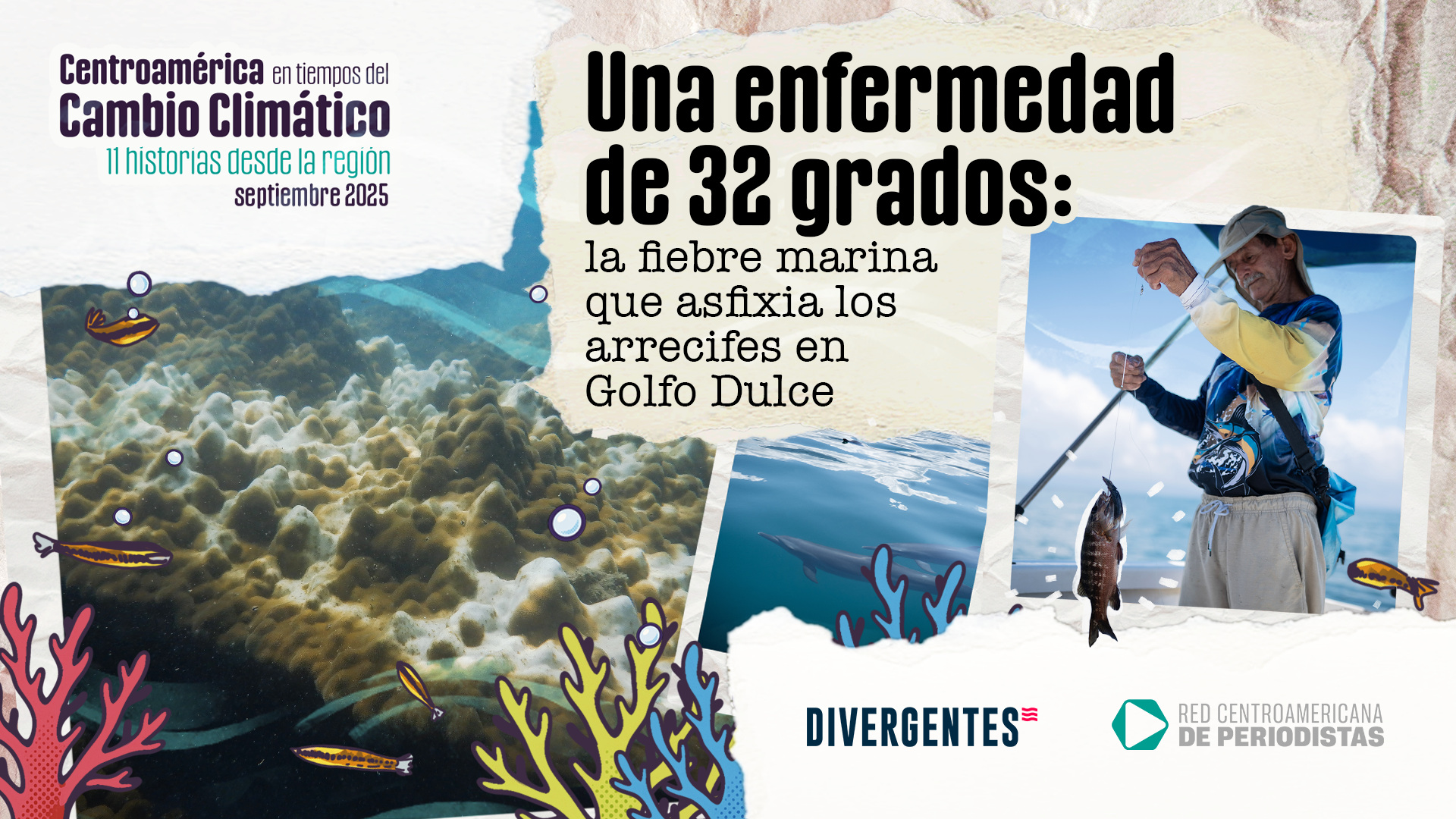

En Golfo Dulce en algunos corales Porites hay secciones todavía con pigmento (marrón/amarillo), lo que indica pérdida de zooxantelas.

En el Pacífico sur de Costa Rica, Golfo Dulce intenta levantarse tras una crisis ambiental tan silenciosa como fuerte. Sus corales, golpeados por el calor extremo, muestran señales de recuperación, pero siguen en un estado frágil que impacta la pesca y el turismo de Puerto Jiménez. Para pescadores, guías y científicos, la resistencia de este ecosistema define también la supervivencia de la comunidad que depende de él.

Esa es la realidad de los arrecifes de Golfo Dulce, uno de los cuatro fiordos tropicales del mundo, que atraviesa la peor crisis de blanqueamiento de corales registrada en el país. Golpeado por el cambio climático que calienta sus aguas, ya no es el mismo jardín submarino descrito por biólogos en décadas pasadas. Hoy es un escenario de lucha entre el estrés térmico y el bienestar de comunidades que dependen en gran medida de este ecosistema.

Puerto Jiménez, —un municipio costero de poco más de 13,000 habitantes— es la puerta de entrada para entender las secuelas del blanqueamiento de corales en la zona. El tema no es ajeno a la agenda ambiental del país, pero contrasta con los limitados esfuerzos locales por enfrentar la crisis coralina, que reduce el papel de los arrecifes como refugio y fuente de alimento para decenas de especies marinas. Mientras el Estado apenas reacciona, es la comunidad quien sostiene la primera línea de resistencia, consciente de que la salud de los corales define también su propia supervivencia económica.

Llegar a Puerto Jiménez es una aventura de casi ocho horas de viaje desde la capital costarricense. El camino muestra la biodiversidad que tanto presume el país: a un lado, el verde intenso de los bosques; al otro, las aguas verde azuladas de Golfo Dulce se dejan ver en los últimos kilómetros, dando la bienvenida con una hilera de palmas reales que señalan el inicio del recorrido para conocer de cerca la situación de los corales y el trabajo de Raising Coral, una organización dedicada a la restauración de arrecifes con el apoyo de comunidades locales, científicos, voluntarios y aliados internacionales. Aquí se desarrolla uno de sus proyectos emblemáticos y más desafiantes, pues los siete arrecifes que componen el golfo han tardado en recuperarse más que en otras zonas del país, como la Isla del Caño o el Caribe.

Con la guía de un vecino del puerto, cuya hija participa en “esas cosas de corales”, llegué a la sede de la organización, a un costado de la biblioteca municipal. Allí me recibió Marylaura Sandoval, una joven bióloga y líder del proyecto de restauración y monitoreo de los arrecifes de Golfo Dulce, quien coordina junto a 35 voluntarios locales y especialistas.

La red humana que protege a Golfo Dulce: “los corales son organismos vivos que merecen atención”

Marylaura dejó su ciudad en el centro del país para acercarse al mar y con vasto conocimiento sumarse a la idea de conservar ecosistemas marinos. En su pequeña oficina —con un par de mesas y equipo de buceo colgado en un rincón—, un estante le sirve para explicar a los vecinos las distintas especies de corales que habitan en el golfo, objeto de la observación constante con otros voluntarios.

Una de ellas es Dayana Acuña, jardinera de corales y voluntaria desde hace cuatro años en la organización, tareas que alterna con el servicio turístico de snorkeling y tours de avistamiento de delfines y ballenas. Llegó a Raising Coral casi por casualidad: hace unos años respondió a una convocatoria abierta para ser voluntaria y fue la única que asistió. Aquel día, recuerda, marcó un antes y un después en sus proyectos, ahí fue que empezó su amor por los corales.

Con la guía de Dayana, subimos a la lancha de Gerardo Sequeira, un joven botero que nos esperaba en el muelle recién construido de Puerto Jiménez. Mientras nos alejábamos de la costa rumbo a Punta Adela y Sándalo, a unos 15 kilómetros, sacó de su mochila una pequeña libreta: un instructivo que le proporcionó Raising Coral con fotografías e información de los corales del golfo. Señalaba con cuidado las zonas que, en los últimos dos años, habían sufrido mayor daño. La seriedad en su rostro contrastaba con su energía habitual. Desde la proa, alzaba la vista mientras continuaba su exposición, como quien enseña una lección de vida: “los corales son organismos vivos que merecen atención y la protección de todos”.

Mientras la lancha avanza por las calmas aguas del golfo, Dayana señala la llegada a Sándalo e insiste que los corales no son sólo organismos en el agua, sino años de observación y estudio por parte de voluntarios y científicos de Raising Coral. Aunque estos arrecifes cubren menos del 1% del fondo oceánico, sostienen cerca del 25% de todas las especies marinas, y Golfo Dulce es un ejemplo de esa riqueza que lucha por sobrevivir en un océano que sigue absorbiendo más del 90% del exceso de calor, según Naciones Unidas.

“Un coral es una colonia formada por cientos de diminutos animales llamados pólipos. Tienen tentáculos extendidos que parecen pequeñas flores y usan para atrapar pequeños trozos de alimento y llevarlos a su boca, que se encuentra en el centro del anillo de los tentáculos”, explicaba Dayana mientras se alistaba para descender de la lancha con sus gafas de buceo y enseñarnos a Sándalo.

Jorge Marín, de 62 años, pesca junto a su nieto en el arrecife de Sándalo. Aunque la pesca ya no es su principal sustento, recuerda que antes bastaba con lanzar la línea desde la orilla; hoy debe internarse en el golfo y, a veces, vuelve con las manos vacías.

Entre los científicos está Juan José Alvarado, investigador y biólogo del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (Cimar) de la Universidad de Costa Rica y fundador del programa. Los define como “animalitos muy básicos, casi como una bolsita con una corona de tentáculos”. Su secreto está en la simbiosis con las microalgas llamadas zooxantelas, que habitan dentro de su tejido. Gracias a la fotosíntesis producen compuestos orgánicos —aminoácidos, lípidos y azúcares— que representan hasta el 90% de la energía que recibe el coral. “El coral crece mucho más rápido si tiene esta microalga… los dos se benefician muy bien”, a cambio, el coral les ofrece un refugio seguro y acceso a nutrientes como fósforo y nitrógeno, explica Alvarado. Cuando esto no ocurre se llama ‘blanqueamiento’, la enfermedad que padecen los corales de Golfo Dulce y que provoca malestares en casi todos.

Alvarado, referente latinoamericano en investigación, recuerda desde Niza, donde participa en la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos (UNOC3), que los corales son mucho más que un ecosistema vibrante: funcionan como barreras naturales contra oleajes y tormentas, reducen la erosión, protegen a las comunidades costeras, alimentan a las poblaciones que viven cerca de los arrecifes y representan una oportunidad para el turismo, la pesca y la recolección de recursos naturales. Todos estos servicios, dice, se traducen en un valor económico enorme para las comunidades costeras del país, una visión que también comparte Dayana, quien confiesa con pesar que este ha sido su único tour en las últimas dos semanas.

Cuando el turismo y el ecosistema dependen de un ecosistema al límite

Dayana lleva siete años trabajando como guía turística y reconoce que Puerto Jiménez queda a la sombra de otros destinos más promocionados en la zona. A solo una hora, el Parque Nacional Corcovado atrae a gran parte de los turistas; admirado por su alta biodiversidad y ecosistemas casi intactos, forma parte de la Reserva de la Biosfera de la Unesco y está bajo la administración del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac). En cambio, Puerto Jiménez depende de una municipalidad recién conformada en mayo de 2024 y, aunque cuenta con un aeropuerto local, sus tours a playas y manglares siguen fuera del radar del turismo masivo y de las prioridades del Gobierno.

Voluntaria y jardinera de corales, Dayana Acuña guía a turistas en el avistamiento de delfines y ballenas, donde también comparte su pasión por la conservación de los arrecifes.

Aun así, Dayana confía en que con la temporada de ballenas y delfines, que inició en agosto, le devuelva el movimiento al muelle y atraiga más turistas interesados en el avistamiento y el snorkeling, actividades de las que depende su economía: “Golfo Dulce es mi fuente de trabajo. Los arrecifes, el agua, los manglares son parte de mi vida”, decía en la lancha mientras repasa con su libreta las tres variedades de corales que habitan en el golfo —Pocillopora, Pavona y Porites—, que se encuentran en playa Madrigal, Sándalo, Punta Estrella, Islotes, Punta Adela, Punta El Bajo y Punta Gallardo.

Su apuesta como guía turística es clara: mostrar el parche arrecifal de Punta Adela, uno de los más cercanos al muelle, donde el “coral lobular” del género Porites se recupera lentamente. Gran parte de su tiempo lo dedica a limpiar las estructuras donde crecen los corales —estrellas, pirámides y otros métodos de replantación que se fijan en el fondo marino donde se colocan pequeños trozos de coral para su crecimiento— dentro del golfo. Mientras nos preparamos para sumergirnos, comenta que en Punta Adela fracasó el intento de introducir otra especie, y nos muestra cómo algunas estrellas que reposan en el fondo están vacías. Dayana explica que lo hace con un cepillo, entre horas de trabajo junto a los voluntarios y científicos de Raising Coral, quienes descienden por turnos a los sitios de restauración para monitorear y medir el crecimiento y limpiar los viveros de algas y otros organismos que se quedan adheridos en los armazones.

Fragmento de coral sembrado como parte de un proyecto de restauración arrecifal en el Golfo Dulce. Estas técnicas de “jardinería de corales” buscan recuperar arrecifes degradados, fijando pequeños fragmentos que luego crecen hasta formar nuevas colonias.

Señal de monitoreo científico utilizada para guiar a buzos y explicar procesos de restauración.

Los corales que cuidan son fragmentos recolectados de poblaciones silvestres para establecer los viveros; sin embargo, reconoce que “esta operación es muy cara”. Confiesa que resulta poco atractivo llevar visitantes a zonas castigadas por el blanqueamiento: “Es agradable ver los arrecifes sanos, con colores, con peces a su alrededor, pero el cambio climático en algunos lugares no dejó casi nada”, dice apesadumbrada.

El contraste es evidente. Mientras en Punta Adela, de aproximadamente 100 metros de largo, aún se refugian más de una docena de especies de peces de colores —como cirujanos amarillos, señoritas arcoíris, cofre, dámisela, cabrillas, banderillas, ballestas y chanchos—, en Sándalo, apenas a tres kilómetros de la comunidad pesquera homónima, el panorama es desolador: buena parte del arrecife ha perdido su color y otros resisten. Los peces nadan a más profundidad y otros buscan otras aguas a falta de un arrecife sano, debilitados por un golfo cada vez más degradado, más cálido, con pocas corrientes, con un mal manejo de aguas negras y una limitada conciencia comunitaria y gubernamental.

Turismo en declive: la pérdida de cobertura coralina deteriora la experiencia y la economía local

Alvarado explica que el blanqueamiento no es ajeno a Costa Rica. “Sucede cuando las microalgas u zooxantelas que viven dentro del coral, en simbiosis con él, se vuelven tóxicas por el estrés térmico. El coral termina enfermándose… las expulsa por completo… y entonces hablamos de blanqueamiento”. Sin esas microalgas, el tejido del coral se vuelve transparente y deja al descubierto un esqueleto blanco. Eso es lo que ocurre en Golfo Dulce: la temperatura del agua ha aumentado en los últimos años. Durante el fenómeno de El Niño en 2023-2024 alcanzó rangos de entre 30 y 32 grados, cuando los corales deberían vivir en niveles de 25 a 28 °C para evitar el blanqueamiento, y su capacidad de sobrevivir depende de la especie y del lugar, y pueden resistir entre ocho y dieciséis semanas. “Si la temperatura no se restablece o el coral no logra adaptarse —como ha ocurrido en algunas zonas de Golfo Dulce—, pierden su estructura viva y mueren”, continúa el biólogo e investigador del Cimar y Raising Coral.

Según Dayana, Golfo Dulce es un refugio marino de unos 260 metros de profundidad. Es conocido como un santuario de ballenas jorobadas y del tiburón martillo. Lo describe como un “kindergarten” de delfines residentes y decenas de especies que, según la temporada, usan sus aguas mansas y cristalinas para descansar, parir o criar a los más jóvenes, y para ella, los corales juegan un papel importante en este ecosistema. “Tener corales es tener un arrecife sano, es vida, es la sangre en las venas de Golfo Dulce, y todas estas especies que convergen, buscan comida en los arrecifes, luego esos peces se los come otra especie más grande y es una cadena de alimentación que empieza por los arrecifes”.

Marylaura coincide en que la experiencia de hacer snorkeling en los corales ya no es igual. “La gente sigue haciendo sus tours pero ya no van a los arrecifes, la cobertura que había antes no es la misma. La cantidad de especies que se ven no es la misma, y obviamente eso va deteriorando la experiencia que tienen los turistas… Todo está ligado a un deterioro continuo de los arrecifes y que afecta la entrada económica de muchos pobladores”, resiente, porque ve en el turismo una forma de educación ambiental y de conservación.

“Es triste ver los corales tan blanqueados. En el 2023 vimos los corales totalmente blancos. Fue triste, ahorita ya se están recuperando”, afirmaba con esperanza el joven lanchero, resaltando que los arrecifes en Golfo Dulce son resilientes, pues aunque hay un blanqueamiento en algunas zonas, están luchando por sobrevivir al calor de las temperaturas. Gerardo mencionaba, durante el recorrido, que no solo el calentamiento de las aguas por el cambio climático está blanqueando los corales, sino también la sedimentación a gran escala de los ríos que desembocan en el golfo.

Dayana volvía a sumergirse en Punta Adela, un lugar donde confluyen ríos caudalosos, manglares que alimentan la vida marina y cascadas que bajan del bosque tropical lluvioso, salpicando las pocas rocas que se asoman en la costa. Con un movimiento de mano, abanicaba un coral: las partículas de sedimento que se posaban en los corales marrones y verdosos —colores de las especies que habitan en la zona— se dispersaron con apenas un roce. Reconoce que “la sedimentación en pocas cantidades ayuda un poco para proteger los corales de la radiación solar y además traen nutrientes, pero también traen aguas residuales y fertilizantes que se usan en las fincas ganaderas aledañas a la costa, y que han golpeado aún más a los corales sobrevivientes del fenómeno de El Niño que devastó gran parte de ellos en 2023 y 2024”, lo que incrementa aún más la problemática.

“Si mis corales están sanos, tenemos peces, y también delfines, mantarrayas, tiburones, ballenas… En mayo de este año nacieron demasiados bebés de delfines manchados. Estas aguas son un sitio seguro, no hay depredadores como las orcas, aunque estas pueden entrar al golfo no les gusta porque las aguas son muy calientes para ellas”, agrega Dayana con una seguridad contagiosa, mientras se zambullía una y otra vez para mostrar la recuperación de los corales en Punta Adela y señalar los peces de colores que encuentran refugio entre ellos y que contrastan con el verde intenso de las montañas parte de la Reserva Forestal Golfo Dulce.

Resiliencia en el mar: lo que sobrevive, se fortalece

La bióloga explica que desde mayo las temperaturas deberían haberse mantenido en 28 grados, el umbral ideal para evitar que los corales se estresen y se blanqueen, justo al inicio de la temporada lluviosa en la región. Ese escenario habría permitido trasplantar los corales del vivero de Punta El Bajo, pero el calor se mantuvo y la oportunidad se desvaneció. Ahora, entre la incertidumbre y la esperanza, Marylaura espera que para noviembre las condiciones mejoren. “Si no bajan de 28 grados o menos, no se puede replantar porque se estresan”, advierte, mientras usa una hoja para abanicarse.

Marylaura lo tiene claro: los monitoreos que realizan cada cuatro meses confirman que los corales de Golfo Dulce son resilientes. Sin embargo, el fenómeno de El Niño entre 2023 y 2024 los puso al límite. En algunas zonas la cobertura se redujo entre un 20% y un 48%. “Esos años fueron duros y tuvimos un mal año por el blanqueamiento. Lo peor es que la temperatura no volvió a la normalidad, ni tampoco los corales”, dice con preocupación ante un panorama que describe como desolador si se llegase a incrementar el calor en la zona.

El 95% de los trasplantes que hicimos murió. Teníamos 3,600 corales… lloramos”, recordó la bióloga. Dayana confiesa que sintió la misma angustia al sumergirse y ver cómo se había perdido el trabajo de meses. Desde la lancha, escoltada por tres delfines jóvenes nariz de botella, respiró hondo, como aliviándose, y con firmeza añadió: “Pero lo que sobrevive, se fortalece porque ya están naturalmente predispuestos”.

En el pasado, el Golfo Dulce ofreció condiciones favorables para los arrecifes pero hoy la sedimentación impulsa su desaparición. La deforestación costera, junto con malas prácticas agrícolas, minería y construcción de carreteras, ha incrementado la carga de sedimentos, especialmente en la costa norte. Como advierte Jorge Cortés en Los arrecifes de coral de «Golfo Dulce, Costa Rica: Distribución y estructura de la comunidad», la erosión de los suelos rojos sepulta poco a poco a los corales.

La misma sensación de pérdida y angustia, aunque con otro lenguaje, la comparte Jorge Marín, un pescador con 62 años en el mar. Desde su casa en Sándalo, antesala de Puerto Jiménez, recuerda cuando el arrecife estaba lleno de bandadas de peces y la vida marina era abundante. Hombre de pocas palabras, delgado y curtido por la sal, es conocido en el pueblo como un longevo lobo de mar. Frente a su casa, su pequeña lancha descansa anclada, y pronto nos recibe: camisa manga larga de lycra con la foto de un gran pez que pescó, pantalones cortos y gorra que le cubre el cuello. Sube a la embarcación un balde con líneas y anzuelos, un termo con hielo y una bolsa con balajú, las carnadas frescas que compró por 3,000 colones (6 dólares).

A unos tres kilómetros de la costa, señala la superficie: “Mire, están blanquitos, hermosos los corales”. Ignora que ese color no es señal de salud, sino de estrés. Luego acomoda su línea y recuerda que hace seis décadas pescaba a la orilla, y hasta hace pocos años lanzaba su cuerda en el arrecife de Sándalo. “Ahora debo meterme tres, hasta cinco kilómetros adentro… no hay peces”, dice apesarado. Cambia la dirección del pequeño bote, y recalca que ahora debemos ir golfo adentro, porque no hay peces que piquen la línea, y ahora gasta el doble en combustible, además de pagar por la traída de la lancha, que cuesta 10,000 colones (unos 20 dólares).

Durante más de cuatro horas y una decena de cambios de dirección apenas logra capturar cuatro peces: un pequeño pargo que suelta, dos pececillos que le sirven de carnada y un pez chancho que guarda en el termo con el hielo casi derretido. Jorge confiesa la incertidumbre que siente de volver con las manos vacías; le preocupa la falta de peces. “Ahora veo menos langostas y el pez loro ha desaparecido, ya no se ve. Seguro es porque las aguas están calientes, por eso me gusta pescar de noche o tal vez los peces se han ido porque muchos turistas dañan los corales al pararse sobre ellos o al pescar con arpón. Y está prohibido, pero aquí en el arrecife se mantenían antes”, comenta frustrado, mientras le vuelve a decir a su nieto, quien nos acompaña, que gire el motor porque siguen sin picar peces de mejor tamaño.

Lo que él percibe desde su línea de pesca coincide con lo que Marylaura y Dayana documentan en los viveros: corales que no resisten, peces que se alejan, especies enteras que desaparecen. Los monitoreos de los investigadores confirman la fragilidad del arrecife. En mayo de este año notaron una disminución drástica en la densidad de peces. “Hubo un momento en que dejamos de ver del todo invertebrados como erizos de mar, pepinos, langostas y salmueras de lata. No había nada en el arrecife. Probablemente, al no estar los corales sanos, migraron a aguas más profundas en busca de refugio y alimento, o murieron”, relata Marylaura. Aunque reconoce que, poco a poco han reaparecido erizos y pepinos, la población de peces sigue reducida, según los seguimientos realizados. “Lo que más preocupa es la talla. Ahora vemos peces jóvenes, pequeños. No sabemos si los adultos murieron o si no logran alcanzar el tamaño, porque las altas temperaturas afectan también su ciclo reproductivo. Con la langosta es más evidente: todavía no hemos visto ninguna”.

Puerto Jiménez dividido entre el recuerdo de la pesca y el esfuerzo de salvar un ecosistema en agonía

Ese vacío en el mar también lo percibe Pedro Ramírez, conocido como “Gallo”, otro viejo pescador de Puerto Jiménez. Ya jubilado, suele reunirse al caer la tarde con amigos en un restaurante junto a la playa. Todavía sale al mar dos veces por semana, aunque prefiere hacerlo por la noche: “El agua refresca, hay calma”. Confirma que las capturas ya no son las mismas y el ingreso por la venta de la pesca es menor. Por eso desde hace algunos años dedica también tiempo a la ganadería. “Si las aguas están calientes, los peces se van. Casi no se ven cabrillas. Por eso ya solo viejos quedamos pescando estas aguas. Los jóvenes se van a Corcovado, a los hoteles, o tienen embarcaciones más grandes para pesca deportiva. Eso es lo que mueve a Puerto Jiménez”.

“Gallo” dice que Puerto Jiménez siempre ha sido caliente, pero ahora “es peor”. Mientras nos muestra en su celular una foto del ganado que tiene, recuerda un episodio extraño del año pasado: una mañana encontró pequeños camarones tendidos en la playa. “Nunca había visto eso”, afirma, todavía sorprendido. Ha oído hablar del cambio climático, aunque no lo relaciona directamente con el deterioro de los corales. Su testimonio, sin embargo, reafirma lo que Marylaura advierte con datos: que algo profundo está transformando a Golfo Dulce.

Antes, Jorge Marín alimentaba a su familia con la pesca diaria. Hoy solo consiguió un pez chancho, tras devolver al golfo un pargo demasiado pequeño, cuya captura está prohibida. Desde 2010, el Golfo Dulce es Área Marina para la Pesca Responsable —la más grande de Centroamérica—, lo que impide la pesca industrial y brinda a la vida marina la oportunidad de recuperarse.

Para la bióloga de Raising Coral los corales son el corazón del ecosistema y sostienen la vida marina en el golfo. Junto a un grupo de voluntarios locales mantiene esfuerzos para su conservación, probando técnicas de restauración y brindando charlas que involucren a la comunidad de Puerto Jiménez. Aunque la tarea es ardua y los costos son altos, afirma que ahora tienen menos dudas. “Hicimos un seguimiento genético de los donantes que tenemos, y entre prueba y error vimos cuáles resisten más. En los primeros cuatro metros es casi imposible mantenerlos vivos por la temperatura y la radiación, así que decidimos plantarlos a ocho, diez y doce metros, donde tienen más posibilidades”.

Replantar corales en el Pacífico resulta mucho más difícil, explica Marylaura, porque al tratarse de una zona tropical las variaciones de temperatura son drásticas, las fuerzas del océano imponen otro tipo de presión y el arrecife que ha estudiado presenta condiciones particularmente adversas para la restauración. Incluso los corales que aún sobreviven tienen problemas para adaptarse a este entorno: en Golfo Dulce, al ser un fiordo tropical, tiende a retener el calor del agua, lo que agrava el estrés térmico y hace aún más difícil su supervivencia.

Del Niño de los 80 al 2023: cuatro décadas de golpes al arrecife

El investigador Alvarado recuerda que el deterioro de los corales en Costa Rica ha sido un proceso acumulado a lo largo de los años. El primer gran golpe llegó entre 1982 y 1983, con el fenómeno de El Niño. Después vinieron otros eventos, siempre ligados al aumento de la temperatura del mar: 1997, 2001, 2010, 2015, 2016. “Cada uno más intenso que el anterior”, dice. El 2023 volvió a marcar un hito, no solo porque repitió la magnitud de la década de los ochenta, sino porque arrasó con los corales que habían logrado recuperarse en años anteriores. “Se murieron muchas hectáreas de arrecifes… otros se pusieron completamente blancos”, recuerda Alvarado. Marylaura recuerda que, en el caso de Golfo Dulce, la marea roja de este año dio la estocada final al estrés que ya cargaban los corales.

Las primeras señales de recuperación se hicieron visibles en diciembre de 2023, y en febrero de 2024 ya había claros indicios de resistencia: “Lo que se murió se murió, y lo que sobrevivió, sobrevivió súper bien”, resume el científico, quien está consciente que el colapso coralino no es solo un problema estético o ambiental, sino que existe un impacto directo en la pesca artesanal por la reducción de peces y crustáceos, hay una reducción de la barrera natural al erosionarse las costas y la desaparición de especies asociadas o alteraciones en los ciclos reproductivos, continúa.

Entre la voluntad y el presupuesto se buscan alianzas para conservar los corales

Dayana y Marylaura, junto a los voluntarios de Raising Coral, han logrado que más lugareños se involucren en la conservación de los corales en Puerto Jiménez. También han establecido lazos con el sector turístico y organizaciones de cantones vecinos. Marylaura recuerda los acercamientos con la municipalidad, creada apenas el 7 de marzo de 2022. “Hay voluntad de conservar los corales y recuperarlos, pero al ser un cantón recién constituido y al haber sido parte del antiguo cantón de Golfito, no hay presupuesto suficiente para atender con urgencia el llamado de los corales”, explica.

Amira Vega, vicealcaldesa de Puerto Jiménez, coincide con la preocupación de los conservacionistas y asegura que su gestión se centra en fortalecer la educación ambiental entre los pobladores y el sector turismo. Recuerda cuando Marylaura la invitó a una charla para conocer el manejo de arrecifes y corales, la sedimentación y los químicos que afectan al golfo. “Es importante que la municipalidad conozca el entorno en el que vamos a desarrollarnos”, dice Vega. Aunque reconoce que el presupuesto es limitado y las necesidades son muchas, la vicealcaldesa confía en que el proyecto de tratamiento de residuos sólidos que afecta al golfo ayude a frenar el depósito de basura en el agua. La iniciativa incluye un reglamento y un diagnóstico de recolección y tratamiento de desechos, inspirado en la experiencia de Golfito y con la asesoría de grupos ambientalistas.

Mientras Marylaura y Dayana luchan por proteger y replantar los corales del Golfo Dulce, otros actores también intentan sumar esfuerzos. El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) apoya iniciativas locales, aunque con limitaciones. Jenny Asch Corrales, coordinadora de Áreas Silvestres Protegidas y del Programa Marino Costero, asegura que la voluntad política existe, pero los recursos financieros para restauración y conservación de corales son escasos.

“Golfo Dulce no está dentro de una zona protegida, concentramos nuestro trabajo en áreas oficiales. Los recursos humanos son insuficientes y las funciones suelen ser mixtas, pero se ha avanzado en coordinación con instituciones locales y en sensibilización comunitaria”, añade la funcionaria. Enfatiza que el marco jurídico sí respalda la conservación: Ley Orgánica del Ambiente, Ley de Biodiversidad, Ley de Vida Silvestre, el Convenio de Ramsar, además de protocolos de monitoreo ecológico y guías de restauración de corales que deberían centrarse en su conversación, sin embargo, manifiesta que por eso se apoyan en organizaciones ambientalistas para impulsar proyectos a los cuales el Estado no puede atender. .

Asch confía en que la creación del Fondo Marino permitirá “priorizar estos esfuerzos y fortalecer la protección de los arrecifes”. Se refiere a la Ley de Incentivos para la Protección de la Biodiversidad Marino-Costera, aprobada en agosto de 2024. El fondo, según el decreto, busca promover la conservación, el uso sostenible y la restauración de los ecosistemas marinos, a través de apoyos económicos a pescadores artesanales, cooperativas y organizaciones comunitarias que se involucren en esas tareas. La promesa suena ambiciosa, pero Asch admite que, por ahora, el proyecto no se ha materializado.

“No se trata de crear más leyes, porque se quedan en papel; se trata de que esas leyes se pongan en práctica y se busquen las coordinaciones necesarias”, responde Asch sobre una iniciativa de ley que busca establecer un marco nacional para la protección y restauración de arrecifes de coral y pastos marinos. Según la diputada proponente, opositora al Gobierno, Kattia Cambronero, Costa Rica cuenta con unas 669,200 hectáreas de formaciones coralinas, de las cuales el 67% están en áreas protegidas. Sin acciones correctivas, advierte, entre un 70% y 90% de los arrecifes podrían desaparecer si la temperatura media global aumenta 1,5 °C, y más del 99% si llega a 2 °C.

Cambronero afirma que la iniciativa surge de la necesidad de proteger los arrecifes de coral y de contar con planteamientos planificados y ordenados, para luego “declararlo como interés nacional”. “No tenemos en ningún marco legislativo legal tareas específicas y obligaciones específicas sobre la conservación de los arrecifes de coral… Primero necesitamos un inventario de corales y arrecifes, porque conocerlos y determinar su estado nos permite jalar fondos internacionales para acciones de conservación y mantenimiento”, señala la diputada opositora.

“Me parece que efectivamente hay recursos que son escasos… Ahí necesitamos la participación de otros actores, organizaciones que justamente se dedican a eso. En el proyecto de ley proponemos incentivos como disminución de IVA (Impuesto del Valor Agregado) para equipos o maquinarias, y mecanismos para acceder a fondos por servicios ambientales, para que los recursos rindan”, y estos esfuerzos se articulen con el Minae, añade Cambronero. Un respiro económico, que según la diputada le dará a ambientalistas como Raising Coral.

La diputada denuncia además el abandono estatal en la protección marina. “Esta administración ha cerrado el Viceministerio de Aguas y Mares, no ha realizado levantamientos sobre el estado de las especies ni de los ecosistemas, y tampoco nos da una cantidad de recursos económicos que sea razonable para seguir procesos de investigación”. Destaca que las organizaciones civiles han tenido que suplir ese vacío, aunque reconoce que la población, incluyendo los funcionarios que gobiernan el país, conocen poco de los aspectos marinos.

Mientras tanto, en Puerto Jiménez, Marylaura, Dayana y Gerardo sienten a diario el peso de estas limitaciones. El trabajo en los viveros y los recorridos por los arrecifes les recuerda que, mientras la política y los fondos se alinean lentamente, los corales no esperan. Cada fragmento de coral que logran salvar y cada pez que regresa al arrecife, es un pequeño triunfo frente a este golfo que exige vigilancia constante.